Julia Bertrand, une femme libertaire et pacifiste qui dû quitter Noisy-le-Sec après le bombardement d’avril 1944

Julia Bertrand est une des très rares personnes qui, inscrites au carnet B, fut arrêtée au début de la Grande Guerre. Elle est la première sanctionnée des enseignants et enseignantes du primaire pour son pacifisme. Ce groupe d’instituteurs pacifistes fut plus nombreux qu’on ne le croît car on ne cite généralement que ceux qui passèrent en Conseil de guerre, toutefois une étude département par département, en s’appuyant sur les noms (en remontant à partir des dossiers de ceux-ci) qui apparaissent en particulier dans les courriers d’Hélène Brion (aimablement recopiés par la police), montre que nombre d’entre eux furent très actifs. Rien que pour la Dordogne, on en compte trois dont une qui connaissait très bien Julia Bertrand[1].

Julia Bertrand une pacifiste à la Belle Époque

Julia Bertrand est la fille de l’instituteur Jules Céleste Bertrand et de Marie Anne Mickel épouse de celui-ci, elle est née le quatorze février 1877 à Gemaingoutte, près de Saint-Dié, dans le département des Vosges. Le 25 mars 1960, Julia Bertrand décède à Fontenay-aux-Roses dans le département de la Seine. Elle était alors domiciliée au 57 bis rue Jean Lemoine à Romainville, ceci non loin de la rue de la Libre-pensée, qui rappelait qu’en 1911 et 1912 les premiers numéros L’Idée libre avait été imprimés 16 rue de Bagnolet à Romainville. André Lorulot conclut le texte où il annonce son décès par : « La perte de cet esprit libertaire et de cœur généreux sera cruellement ressentie par tous ceux qui espèrent la venue d’un monde meilleur[2] ».

Elle suit les cours à l’École normale des Vosges de 1893 à 1896. Après deux assez brefs passages dans les écoles de Moussey et Thaon, elle reste trois ans à Wissembach. Elle est institutrice à Gerbépal (entre Saint-Dié et Gérardmer) de 1902 à 1905, venue pour remplacer, à l’école publique du village, sœur Libaire une institutrice congréganiste, elle est spontanément détestée par le curé. Ce dernier la dénonce pour avoir donné à ses élèves le livre Histoire de France de Gustave Hervé et Gaston Clémendot, paru en 1904[3]. Ce manuel délivre un discours pacifiste en parlant d’atrocités tant pour toutes les guerres civiles que pour l’ensemble des conflits avec les pays étrangers. De plus il vulgarise l’idée de luttes des classes à toutes les époques : « D’un côté, nous avons essayé de montrer les efforts des opprimés pour améliorer leur sort, et de l’autre les efforts de leurs oppresseurs pour les maintenir sous le joug ». L’arrêté du 5 août 1905 interdit cet ouvrage qui « est non un manuel d’histoire mais un livre de propagande politique » et décrète qu’ « il ne peut être accepté dans les écoles publiques où l’instituteur est tenu de maintenir dans son enseignement la neutralité ». Par ailleurs, elle introduit le Manuel d’éducation morale, civique et sociale d’E. Primaire. En voici un extrait : « Combien serait grande une humanité où tous les hommes respecteraient la personne humaine en eux-mêmes et dans les autres, où tous les hommes diraient la vérité, ou tous fuiraient l’injustice et l’orgueil, ou tous respecteraient le travail d’autrui, et ne recourraient ni à la violence, ni à la fraude ». On relève aussi cet appel à l’expression personnelle : « Le patriotisme consiste-t-il à chanter, souvent dans l’ivresse, des chansons guerrières ? ».

Elle est nommée à Mortagne à la rentrée 1905 et elle y passe deux années scolaires ; elle séjourne quatre ans et demie à Biffontaine en 1911. Elle accueille à Biffontaine la conférencière féministe Gabrielle Petit en 1911. Cet hébergement vaut un déplacement à Julia Bertrand, suite à une pétition de certains villageois. Elle arrive en conséquence au hameau de La Neuve-Verrrerie sur la commune de Charmois-l’Orgueilleux (au sud-ouest d’Épinal) en janvier 1912.

Gabrielle Petit continue à habiter Biffontaine jusqu’à la déclaration de guerre, mais cette fois chez Louis Clément. Dans le journal dont Gabrielle Petit est la directrice, à savoir La Femme affranchie, on trouve des textes de Julia Bertrand. Cette dernière est une pacifiste engagée, elle y récuse avec un article intitulé « Le dévouement féminin à la patrie« . Le 20 juin 1913 dans un numéro spécial, un texte de Jane Dieulafoy[4]. Jane Dieulafoy, qui a obtenu l’autorisation de la Préfecture de police de Paris de s’habiller en homme, est l’épouse en 1870 d’un capitaine du génie dans l’armée de la Loire et elle le suit dans des actions de guérilla en s’habillant en franc-tireur. Elle milite ardemment pour l’intégration des femmes dans l’armée française. Un coiffeur anarchiste d’Épinal, Loquier, avait fondé le journal La Vrille ; Julia Bertrand, dans ce périodique, s’associa à un appel à la création d’une section lorraine de l’Institut franco-allemand pour la réconciliation. Elle donne des textes également pour L’ouvrier vosgien, qui devient Le peuple lorrain au 1er septembre 1913. Cette même année, elle fait circuler une pétition pour la grâce de Callemin, Monier, Soudy et Dieudonné condamnés pour leur action dans le cadre de la Bande à Bonnot, des personnages que connaît bien André Lorulot.

Elle adhère à la Fédération nationale des syndicats d’instituteurs et d’institutrices (FNSI) à sa création en 1905, cette organisation rejoint la CGT en 1910 et publie la revue L’École émancipée. En 1912, elle a signé le Manifeste des instituteurs syndicalistes. L’instituteur angevin Louis Bouët la rencontre dans ces années de fin de la Belle Époque et la décrit de mémoire ainsi : « Ses cheveux courts qui tombent naturellement et frôlent à peine les épaules font un peu scandale, même pour les plus émancipées, tant ils contrastent violemment avec les chevelures opulentes de ses compagnes. On dirait un visage d’un autre temps. Passé ? Non. À venir. La physionomie, très douce, comme inspirée, est celle d’une apôtre. C’en est une en effet. Libertaire, elle s’applique à mettre ses actes en accord avec ses paroles. Elle est secourable à tous, elle se prive du nécessaire pour soulager les souffrances qu’elle connaît ou devine, sans se demander si la détresse qui frappe à sa porte est accompagnée de la vertu[5] ».

Dans les Vosges, les catholiques la surnomment « la poupée du diable ». Militante de la Libre Pensée, elle est déléguée au congrès international de ce mouvement à Paris en 1905 au Palais du Trocadéro. Elle y côtoie Gustave Hervé qui tient des propos qu’elle apprécie à savoir qu’ : « il y a trop de libres penseurs qui croient qu’être libre penseur c’est parler librement du bon Dieu et de la Sainte Vierge et dont l’esprit critique s’arrête quand il faut discuter le dogme de la sainte propriété ou de la sainte patrie ! [6]». Toutefois ce n’est qu’au printemps 1910 qu’elle rencontre pour la première fois André Lorulot avec qui elle avait des échanges épistolaires depuis quelques mois. André Lorulot est encore le directeur du journal L’Anarchie et les locaux du journal et de l’imprimerie sont à Romainville[7].

Julia Bertrand durant la Première Guerre mondiale

Elle est dénoncée par le maire de Charmois-l’Orgueilleux pour injustement vouloir faire sauter un pont et effectivement avoir tenu des propos pacifistes[8] ; cela entraîne son arrestation le 21 août 1914[9]. Elle quitte Épinal par le train très vraisemblablement le 27 août et a dans ce cas pour compagnons de voyage des fonctionnaires ou notables alsaciens-lorrains qui ont été enlevés des communes que l’armée française occupe provisoirement (ainsi Colmar et Mulhouse voient défiler les troupes françaises) ou durant tout le conflit (comme Thann ou Masevaux). De plus ceux qui dans ces villages alsaciens-lorrains ou dans le département des Vosges ont été dénoncés comme espions ou potentiels agents de l’ennemi (pour des sentiments germanophiles réels ou totalement imaginaires) sont mis dans le même train qu’elle[10].

Elle est envoyée le 28 août à Paray-le-Monial puis à Clermont-Ferrand dans un camp de suspects. Julia Bertrand passe ensuite trois mois au dépôt d’Issoire et deux mois dans celui d’Aurec (près du Puy-en-Velay) en Haute-Loire. Voici un extrait de son témoignage :

« Arrêtée le 21 août à la ferme de Pierraumont, par Lerrain (Vosges), où je remplissais un devoir d’amitié, j’ai été expulsée des Vosges pour Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). La municipalité de cette ville, à qui je m’étais loyalement présentée sur les indications du commissaire spécial d’Épinal, m’a accueillie par un emprisonnement. De là, j’ai été dirigée sur Clermont-Ferrand où j’ai vécu dix jours dans une caserne, en compagnie de plusieurs centaines de prisonniers allemands et d’otages allemands et alsaciens, couchant sur la paille et où j’ai dû subir, à un moment donné, durant un après-midi et une nuit, une mise au cachot sans air, sans nourriture, sans récipients pour nécessités. Ensuite on m’a forcée à faire partie durant trois mois d’un dépôt d’otages à Issoire, toujours couchant sur la paille, avec toutes sortes de promiscuités. Enfin j’ai dû contribuer pendant deux mois à la formation d’un camp de concentration de suspects à Aurec (Haute-Loire) ; et c’est après un séjour de deux semaines à l’hôpital du Puy que M. le préfet de Haute-Loire m’a fait savoir personnellement que de suspecte que j’étais, je devenais réfugiée[11] de la ville de Vienne. Le 8 septembre 1914, j’ai loyalement mentionné ma situation d’institutrice internée à Issoire à Monsieur l’Inspecteur d’Académie des Vosges, le priant d’aider à mon rapatriement pour le 1er octobre, jour de la rentrée des classes[12]. »

Elle se rend donc dans cette sous-préfecture de l’Isère, peuplée de 25 000 habitants à la déclaration de la guerre, et loge chez une institutrice. Il est mis fin à sa résidence surveillée à la mi-février 1915, suite aux protestations de Fédération nationale des syndicats d’instituteurs et d’institutrices (FNSI) dont Hélène Brion est devenue secrétaire générale. Le journal La Bataille syndicaliste (organe officieux de la CGT) a annoncé brièvement sa libération en première page le 18 février 1915 ; les faits ont donc été simplifiés par ce périodique. Elle est révoquée, par le préfet (et non le conseil départemental de l’instruction primaire) des Vosges, le 11 octobre 1914, sans être entendue, pour avoir prôné des idées antimilitaristes. Durant quasiment toute la guerre, ce préfet est Pierre Linarès ; il est fils d’un inspecteur de l’enseignement primaire du Second Empire.

Elle travaille ensuite à La Ruche, un internat scolaire fondé par le libre-penseur Sébastien Faure au Pâtis à Rambouillet à destination d’enfants orphelins ou dans une situation familiale particulière. En 1914 à La Ruche, plus de vingt personnes encadraient une quarantaine de jeunes[13]. « La guerre de 1914-1918, en mobilisant plusieurs des hommes adultes, majoritaires dans l’équipe, en obligeant d’autres à s’éloigner en raison de leur nationalité, par exemple, prive La Ruche de bon nombre de ses collaborateurs. En supprimant le droit de réunion et donc les conférences de Sébastien Faure, elle tarit en grande partie les ressources financières qu’il apportait[14] ».

Julia Bertrand fait connaissance là avec le jeune Belge Georges Tonnard et Marcel Voisin (arrivé là en 1912). Ce dernier, dans un courrier à Roland Lewin du 15 août 1967, écrira qu’elle « était un cerveau de poids dans un petit corps[15] ». Elle exerce à La Ruche du 1er mai 1915 jusqu’à sa fermeture à l’automne 1917. Il s’y est imprimé là des tracts pacifistes pour lesquels Julia Bertrand ne doit pas être totalement étrangère du point de vue du contenu.

Le numéro n°75 du 27 octobre 1917 de Ce qu’il faut dire (dont le rédacteur en chef est Sébastien Faure) fait savoir que début octobre 1917, un voyou se disant libertaire lui a tiré une balle dans la gorge afin de s’emparer de la valise, dont elle avait la garde. L’homme en question est un anarchiste individualiste Michel Oscar, qui résidait à La Ruche[16] ; elle souffrira de cette blessure toute sa vie, d’après André Lorulot[17].

Julia Bertrand après la Première Guerre mondiale

Elle travaille à la maison de santé de Meulan fin 1917 et début 1918 vraisemblablement, puis elle a un emploi à Saussay près de Dreux en Eure-et-Loir de façon sure jusqu’en mars 1921. En juillet 1919, Julia Bertrand part rapporter en Belgique des objets personnels à un anarchiste expulsé Antoine Mathay dit « Patoche » qui avait logé au 127 rue Goulet (aujourd’hui rue Anatole France) à Noisy-le-Sec pendant la guerre. Après 1923, année où elle ne réside plus avec la famille de Marie-Antoinette Beusse, c’est à cette même adresse que Julia Bertrand habite.

En effet entre le printemps 1921 et 1923, Julia Bertrand loge au 41 rue Gallieni, avec Marie-Antoinette Beusse (épouse Sauvanet) qui enseigne à Noisy-le-Sec entre mars 1913 et avril 1921. Marie-Antoinette Sauvanet est d’opinion vraisemblablement libertaire, mais en raison de sa faible santé n’a jamais milité de façon manifeste ; sa sœur Adrienne Beusse (épouse Mousnier à partir de 1917) est devenue en Dordogne, après la mobilisation d’Alexandre Boisserie[18], la principale figure de la Fédération nationale des syndicats d’instituteurs et institutrices en Dordogne. C’est une très active pacifiste et elle n’échappe à un procès de défaitisme que parce que la guerre se termine. Adrienne Mousnier est membre de la SFIO en 1911, elle adhère à la SFIC et reste fidèle au PCF jusqu’à la fin de sa vie. Adrienne Mousnier écrit fin 1917, au sujet de Sébastien Faure, accusé injustement d’attentat à la pudeur (après avoir tenu un meeting interdit le 23 septembre 1917), à Julia Bertrand dans une lettre ouverte par la censure ceci[19] :

« L’ère des jours sombres est commencée. Si elle doit être courte, tant mieux, car après nous verrons la paix et la liberté. Seulement c’est triste pour les camarades qui rapportent tout. Il est vrai qu’ils seront plus unis si cela continue. Quelle chance de pouvoir toucher un homme redoutable salement, ne laissons pas passer l’occasion si possible, qu’on se presse au contraire ».

avenue Gallieni

Julia Bertrand fréquente Louis Broutchoux, qui habite 1 allée du Moulin Harvy ; son frère Benoît syndicaliste libertaire, qui fit parler de lui après la catastrophe de Courrières en 1906, vient ponctuellement à Noisy-le-Sec. Elle continue à habiter dans cette dernière commune jusqu’en 1944 quoiqu’elle enseigne en Seine-et-Oise. On ignore quels furent ces moyens d’existence durant les Années folles.

Julia Bertrand obtient sa réintégration comme institutrice

En effet, à l’issue d’une campagne active menée conjointement par le S.N.I (à la CGT) ainsi que la Fédération unitaire de l’Enseignement adhérente à la CGTU, et après la victoire du Cartel des gauches Hélène Brion, Lucie Colliard, le couple Mayoux, Louis Bouët et Julia Bertrand sont réintégrés par le ministre de l’Instruction publique, à savoir Anatole de Monzie. Toutefois, aucun ne pourra faire valider la dizaine d’années où il n’a pas été fonctionnaire à une exception près ; grâce à l’appui très conséquent du sénateur-maire de Pantin, à savoir Charles Auray, Hélène Brion rachètera ses années mais il s’agit là d’une exception ne devant jamais être suivie d’un autre cas, selon les directives ministérielles. Les demandes successives, sur le sujet de la réintégration puis de la validation des années pour la retraite, formulées par Julia Bertrand et Hélène Brion montrent s’il était besoin que l’une et l’autre se tiennent mutuellement et rapidement au courant de leur situation respective. Il est certain qu’elles se fréquentent, d’autant plus facilement qu’Hélène Brion habite Pantin jusqu’à sa retraite et que cette commune est limitrophe de Noisy-le-Sec.

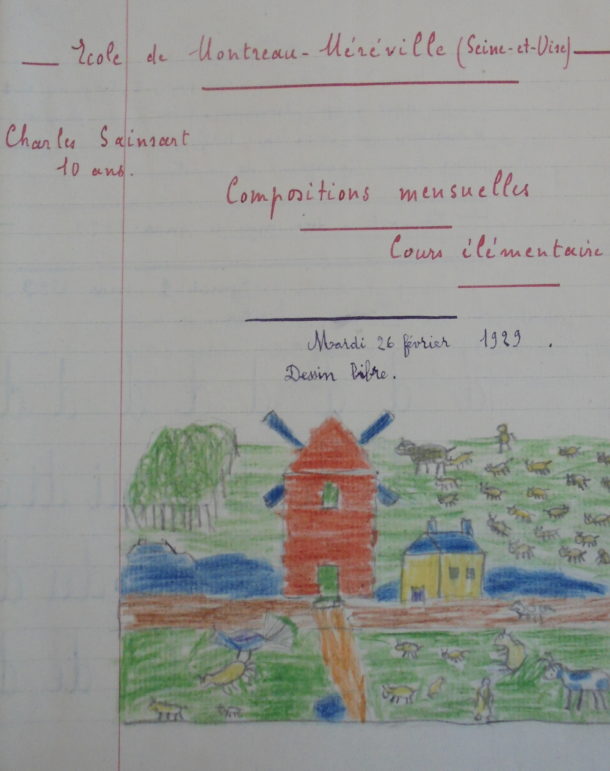

Julia Bertrand demandait un poste dans les Vosges mais les autorités militaires s’y opposent[20] et à défaut dans la Seine, mais non soutenue par une municipalité comme Hélène Brion pouvait l’être (à autre titre d’exemple, le nouveau maire de Pantin élu à la fin de 1919 laisse à cette dernière son logement de fonction jusqu’en 1925, malgré les protestations de l’inspecteur du primaire). Julia Bertrand, à la rentrée 1925, devient institutrice en Seine-et-Oise et alors que plusieurs communes de ce dernier département se trouvent assez proche de Noisy-le-Sec (comme Aulnay), elle est envoyée par le préfet (qui nomme alors les enseignants du primaire) dans un hameau Montreau d’une commune rurale Méréville de près de 1 500 habitants (aujourd’hui dans l’Essonne) à la limite du Loiret où elle enseigne durant quatre années scolaires.

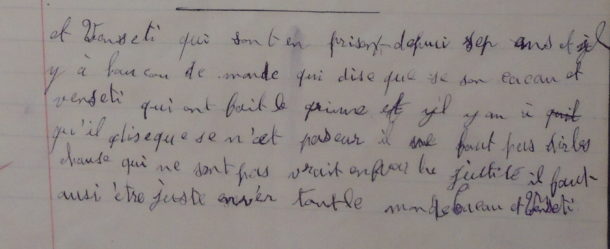

Un des sujets de rédaction qu’elle donne à ses élèves de dix à treize ans est d’écrire un texte sur l’Affaire Sacco et Vanzetti, après qu’elle l’ait racontée oralement. Suite à la demande du maire de Méréville Alfred Lejean qui rapporte une grève scolaire à partir du 15 juillet (la sortie se fait alors le 31 juillet et à la campagne de toute façon on n’envoie pas les enfants à l’école durant le mois de juillet), il y a une intervention du député Maurice Dorman (père de la romancière Geneviève Dorman), qui d’opinion modérée, se fait élire comme « radical indépendant », ce qui l’autorise à être indépendant de tout et tout spécialement de la laïcité (en particulier pour la scolarisation de sa fille).

Elle arrive à l’école de garçons de Bezons à la rentrée 1929 et y reste pour une année scolaire et demie, elle se mésentend gravement avec le directeur de l’école du fait du contenu de certains de ses enseignements et de sa conception de la discipline en classe. Elle termine sa carrière dans l’éducation nationale (depuis peu l’appellation « instruction publique » a été abandonnée) en faisant une année scolaire et demie à l’école de la route nationale de Livry-Gargan (commune assez proche de Noisy-le-Sec où elle continue d’habiter) où fait exceptionnel elle n’est en conflit ni avec les parents, ni avec le maire (le socialiste Émile Gérard), ni avec le directeur, ni avec l’inspecteur de circonscription.

Julia Bertrand toujours militante

C’est une des principales conférencières de la Ligue des femmes contre la guerre, créée en 1919 par Madeleine Vernet (également libre-penseuse)[21] et dont le siège est à l’origine à l’Orphelinat ouvrier d’Epône (près de Mantes-la-Jolie). Elle est très active dans les associations de lutte contre la vivisection, l’alcoolisme et le tabagisme ; elle a des responsabilités importantes à la société contre l’abus du tabac qui, après des changements successifs de nom après 1939 deviendra le Comité national contre le tabagisme. Elle collabore dans les années 1920 et 1930 au Libertaire et à L’En-dehors ; ce dernier titre est dirigé par E. Armand (pseudonyme de Lucien-Ernest Juin) et y écrivent entre autres Eugène Bizeau, Madeleine Pelletier et Han Ryner.

Elle devient, en 1924, secrétaire pour la région parisienne de la Ligue d’action anticatholique (adhérente à la Libre pensée) fondée par Lorulot en 1919. Elle est une des premières à soutenir les objecteurs de conscience lorsqu’en 1924 le premier collectif pour l’objection de conscience se met en place. En 1925, au Congrès international de la Libre-pensée à Paris, elle se scandalise des sanctions touchant les instituteurs qui ont émis publiquement une opposition à la Guerre du Rif. Pour le département de la Seine, elle secrétaire adjointe de la Libre-pensée en 1932 et secrétaire cinq ans plus tard[22].

Pour le congrès Strasbourg de la Libre-pensée en 1927, elle est chargée d’émettre un avis avec M. Vaudet sur le rapport qu’Humbert (président la Libre-pensée de Besançon) devait présenter au sujet de la perspective de réunification de la Libre-pensée, une Fédération internationale de la Libre-Pensée prolétarienne étant apparue en 1925, entraînant le départ des militants communistes de part la volonté des soviétiques[23]. Julia Bertrand est toujours présente, mais bien moins agissante pour des raisons de santé, dans le mouvement anarchiste et la Libre-pensée pour les années 1950.

Les bombardements alliés de la fin de la Seconde Guerre mondiale font 70 000 victimes en France et 12 000 en Belgique. Près de 180 bombardiers ont déversé 3 000 bombes en trente minutes dans la nuit du 18 au 19 avril 1944, avec pour objectif la gare de triage de Noisy-le-Sec. Toutefois les largages des bombes sont effectués à haute altitude pour éviter la DCA, si bien qu’on estime que les trois-quarts des habitations de la commune sont détruits. Ayant tout perdu durant la Seconde guerre mondiale dans le bombardement de Noisy-le-Sec où elle habite, Julia Bertrand part vivre à Romainville mais elle décède à Fontenay-aux-Roses (dans le département de la Seine) le 25 mars 1960 alors que le contingent français mène une guerre qui alors ne veut pas dire son nom.

Conclusion :

Julia Bertrand n’a pas choisi de s’exiler hors des Vosges et on a vu que ce sont les autorités militaires qui se sont opposées à sa réintégration dans son département d’origine. Mesure d’exception puisque les autres instituteurs ou institutrices, sanctionnés de radiation pour pacifisme, retrouvent un poste dans le département où ils enseignaient au moment de la déclaration de guerre ou sont nommés dans celui où ils se sont installés depuis (c’est le cas des époux Mayoux). Julia Bertrand choisit de continuer à résider à Noisy-le-Sec alors qu’elle enseigne dans l’ouest de la Seine-et-Oise et elle aurait très vraisemblablement passé tout le temps de sa retraite dans cette dernière ville si son logement n‘avait été totalement détruit du fait des bombardements alliés.

Elle est aujourd’hui oubliée dans les milieux libertaires. On est heureusement surpris que dans le roman, paru en 2016, De guerre et d’amour… écrit par Jean-Marie Prével, il y ait une timide apparition de Julia Bertrand dans quelques pages (249 à 253) et d’ailleurs aussi d’Hélène Brion. En 2014 et 2015 est jouée en divers lieux en France et à Montréal la pièce Les guerrières de la paix, écrite et mise en scène par Monique Surel-Tupin de la compagnie de La Balancelle ; celle-ci se veut un hommage aux femmes pacifistes liées à la Première Guerre mondiale, parmi lesquelles la pontivyenne Elsie Masson, la pantinoise Hélène Brion, Julia Bertrand et la normande Blanche Maupas dont le mari fut fusillé pour l’exemple.

Alain CHIRON

Cette recherche est parue, en version papier, dans les numéros 70/71/72 de L’encrier du poilu (http://lencrierdupoilu.free.fr/) et les trois numéros peuvent être acquis pour un total de 36 € (frais de port compris) en envoyant un chèque à L’Encrier du Poilu 61 rue des Épis d’Or – Le Chanoy – 77320 CERNEUX.

[1] Pour une vision d’ensemble de l’action des enseignants du primaire opposés à la poursuite du conflit, se reporter à LE BARS, Loïc. Première Guerre mondiale : le pacifisme des instituteurs syndicalistes. Éditions du Croquant, 2015. 320 pages.

[2] LORULOT, André. Ceux qui nous quittent : Julia Bertrand. L’Idée libre, mai 1960, p. 218.

[3] AD78. 1TDI17. Julia Bertrand.

[4] Pour en savoir plus sur elle, lire E. et J. Gran-Aymeric. Jane Dieulafoy, une vie d’homme. Paris : Perrin, 1991. 324 p.

[5] BOUET, Louis et al. Le syndicalisme dans l’enseignement, tome 1. Grenoble : IEP, 1966. P. 187.

[6] SCHIAPPA, Jean-Marc. Les libres penseurs en 1905. Idées en mouvement, n°122, octobre 2004.

[7] LORULOT, André. Ceux qui nous quittent : Julia Bertrand. L’Idée libre, mai 1960, p. 217.

[8] AD 78. T 17. Dossier Julia Bertrand. Lettre du 27 août 1925 de l’Inspecteur d’académie des Vosges au préfet de Seine-et-Oise.

[9] Notons que dans le département du Nord, le syndicaliste anarchiste Benoît Broutchoux a été arrêté avec quarante autres militants, mais sont relâchés peu de jours après, sauf Benoît Broutchoux du fait d’une erreur administrative. Lui n’est libéré que début novembre.

[10] Au sujet de dénonciations vengeresses sans fondement, de l’hostilité des foules durant les voyages et des gardiens des camps, plus les conditions de vie, on se reportera à MAIRE, Camille. Prisonniers des libérateurs : Les otages alsaciens-lorrains. Éditions des Paraiges ; Éditions Le Polémarque, 2014. 175 pages, SPIESER, Jean-Louis. Août 1914, les déportés d’Avricourt. Paraiges, 2016 et HOESSEL, Fanny et SPIESER, Jean-Louis. Mon été 1914 au Puy : Prisonnière cent jours en France. Éditions Jeanne d’Arc, 2013.

[11] Elle perçoit effectivement une indemnité de réfugiée, lorsqu’elle est à Vienne, alors que le front passe, par rapport au village où elle enseigne et habite, au plus près en Meurthe-et-Moselle à quatre-vingt kilomètres et dans le département des Vosges à quatre-vingt-dix kilomètres.

[12] BOUET, Louis et al. Le syndicalisme dans l’enseignement, tome 2. Grenoble : IEP, 1966. P. 4.

[13] STÉPHAN, Édouard ; DUCHET, Andrée. La Ruche, une école libertaire au Pâtis de Rambouillet, 1905-1917. Rambouillet : SHARY, 2000. P. 79.

[14] STÉPHAN, Édouard ; DUCHET, Andrée. La Ruche, une école libertaire au Pâtis de Rambouillet, 1905-1917. Rambouillet : SHARY, 2000. P. 70.

[15] LEWIN, Roland. Sébastien Faure et la Ruche ou l’éducation libertaire, Éd. Ivan Darvy, 1989. P. 110.

[16] Archives le Préfecture de police de Paris. BA 1651. Bertrand Julia.

[17] LORULOT, André. Ceux qui nous quittent : Julia Bertrand. L’Idée libre, mai 1960, p. 217.

[18] Sur Alexandre Boisserie, voir CHIRON, Alain. Conséquentes galantes et laborieuses de la Grande Guerre par Alexandre Boisserie, écrivain et instituteur périgordin. Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, tome CXLIV, 2017, pages 769-778.

[19] AD 24. 1M76. Dossier Reydy Maurice. Lettre du 29 janvier 1918 du Gouvernement militaire de Paris au chef de la gendarmerie de la Dordogne.

[20] AD 78. T 17. Dossier Julia Bertrand. Lettre du 27 août 1925 de l’Inspecteur d’académie des Vosges au préfet de Seine-et-Oise.

[21] Voir à son propos Hugues Lenoir. Madeleine Vernet. Éditions du Monde libertaire, 2014. 70 pages.

[22] Archives de la Préfecture de police de Paris. 77 article 2583. Bertrand Julia.

[23] HUMBERT. Rapport sur l’unité. 57e Congrès de la Fédération française de la Libre-pensée. P.6.

1 commentaire

Sagette says:

Oct 3, 2020

Quelques informations sur le « Maitron », dictionnaire biographique du mouvement ouvrier : https://maitron.fr/spip.php?article153818